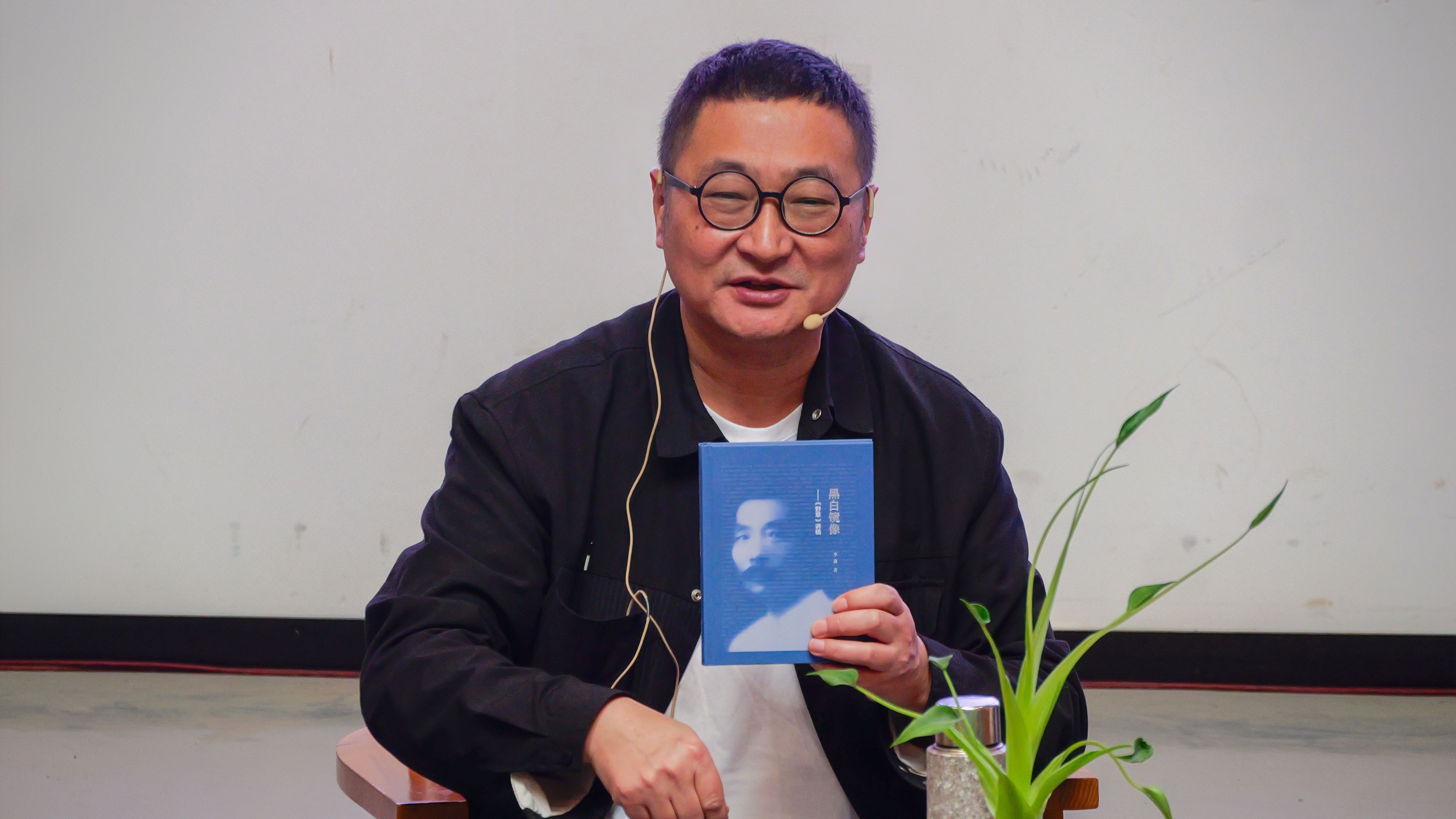

4月23日,第13届“书香昆明”好书评选“云南十大好书”上榜名单正式揭晓。我校艺术与设计学院院长李生森(笔名 李森)教授《黑白镜像—<野草>讲稿》作品入选“云南十大好书”。

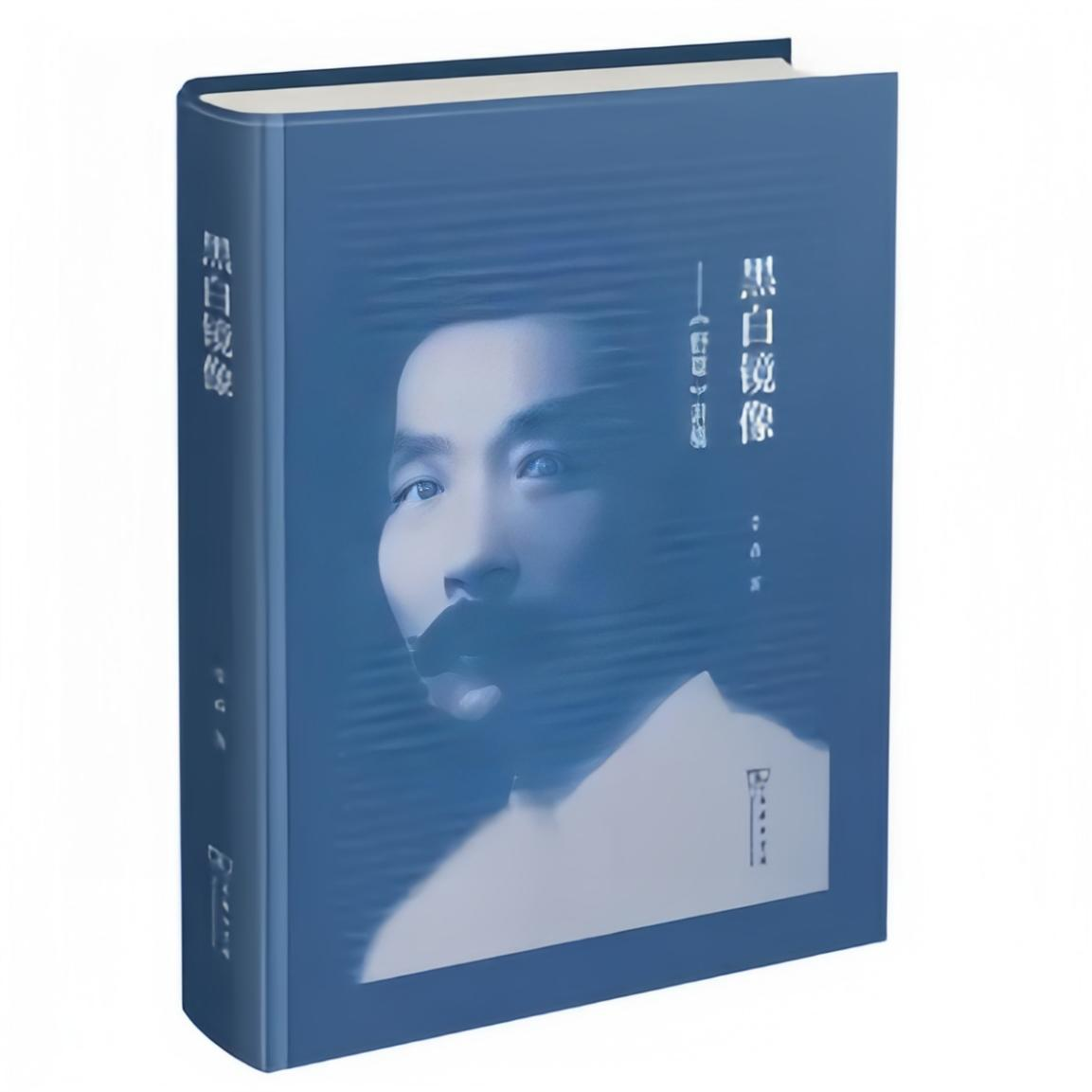

《黑白镜像——〈野草〉讲稿》是对于鲁迅《野草》散文诗集的逐篇解读,其特别之处在于虽是专业学者对《野草》的研究解读,却并不选择以“学术语言”写就,而是采用类似散文的形式,将专业的文学分析阐释融入到诗意的语言中。结合文学研究的理论知识,揭示渗透鲁迅创作中的“现代性”观念,探究鲁迅作品中“背反概念”的思维逻辑,这种思维形成了强调概念和观念干预文学诗-蕴观照与思想呈现的宏大体系。李生森对《野草》每一篇的重释,并非是那种冬烘先生式的干巴巴的刻板解读,从文体上来说,他采用的也是散文诗的创作方法,这与《野草》的文体十分匹配,形成了文体的互文效果,而更重要的是,李生森的解读充满着诗人的激情和学者解析的深刻,能够将这二者融为一体,且能使读者在充分享受思想自由的狂欢会意中,读出诗的意蕴和语言冲击的魅力。这部《野草》的解析将会成为一种具有教科书意义的范文,用它作为中学和大学语文鲁迅作品入门教材,大有裨益。(来源:艺术与设计学院 文/王进松/初审:张冉/复审:冷瑾/终审:柏顺文)

商务印书馆出版 2024年11月版

延伸阅读:

【作者简介】李森,李生森笔名,1966年11月生,云南省腾冲市人,西南林业大学艺术与设计学院院长,云南大学中国当代文艺研究所所长,博士生导师,南京大学中国新文学研究中心兼职教授,教育部艺术学理论类专业教学指导委员会委员,云南省中青年学术和技术带头人,语言漂移说艺术哲学理论创始人。在国内外出版学术专著和作品集20余部,发表论文和作品400余篇,代表作有长诗《明光河》等。

【精彩试读】

以鲁迅为代表的中国现代作家的“背反概念”思维及其写作方式,比之过往,汉语文学传统的诗人作家是不会这么写的,刘勰不会这么写,诗话、词话批评家也不会这么写。中国传统文学里不乏社会批判的杰作,但是,其批判思维、批评概念和观念的渗入方式,是包括人物在内的万事万物和诗—蕴创造的自在自显的方式——一种道法自然的写作。它是一种“以诗证诗”的“旨义”,而非以概念和观念证诗的旨义。说得哲学一点,也就是说,它不以“超自然思考”为法,而以“自然”(自然而然)为法。比如《诗经·国风·魏风·硕鼠》的“刺重敛”(《毛诗序》),只“刺”到“硕鼠”为止;比如白居易新乐府诗之《卖炭翁》的“苦宫市”(诗名题注),也只“苦”那“卖炭翁”;又比如《红楼梦》的“字字看来皆是血”,这“血”何曾染红那块“石头”(脂砚斋评红楼旨义诗曰:浮生着甚苦奔忙,盛席华筵终散场。悲喜千般同幻渺,古今一梦尽荒唐。谩言红袖啼痕重,更有情痴抱恨长。字字看来皆是血,十年辛苦不寻常)。理解以“现代性”作为开端的现代汉语文学书写方式这一点,对理解百年汉语文学的诗—蕴生成和审美法则十分关键。如果从思想方面去看,所谓一个时代的文学,必然有其隐喻系统,至少有某种作家们共有的互文性观照的特质,理论家们耕耘的广袤天地庶几亦于此展开。

《题辞》将过去的生命当作死亡,不但死亡,而且“朽腐”,且对死亡和朽腐“有大欢喜”。面对“过去”这种时间性里的“事物”,鲁迅是决裂的态度。他重复两次说:“但我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱。”这里的“过去”“死亡”“朽腐”“大欢喜”“大笑”“歌唱”都是高度浓缩着隐喻意指的象征词汇,说白了,都是凝聚为概念和观念表达的词汇。鲁迅的才能在于,他能把“大笑”“欢喜”“歌唱”这些词汇的温度调到冰冷的程度。

就鲁迅文学创作的概念性渗入这一点而言,王朔的看法与本人略同:“鲁迅写小说有时是非常概念的,这在他那部备受推崇的《阿Q正传》中尤为明显。小时候我也觉得那是好文章,写绝了,活画出中国人的欠揍性,视其为揭露中国人国民性的扛鼎之作,凭这一篇就把所有忧国忧民的中国作家甩得远远的,就配去得诺贝尔奖。这个印象在很长时间内抵消了我对他其他作品的怀疑,直到有一次看严顺开演的同名电影,给我腻着了。严顺开按说是好演员,演别的都好,偏这阿Q怎么这么讨厌,主要是假,没走人物,走的是观念,总觉得是在宣传什么否定什么昭示什么。在严顺开身上我没有看到阿Q这个人,而是看到高高踞于云端的编导们。回去重读原作,发现原来问题出在小说那里,鲁迅是当杂文写的这个小说,意在针砭时弊,讥讽他那时代一帮装孙子的主儿,什么‘精神胜利法’‘不许革命’‘假洋鬼子’,这都是现成的概念,中国社会司空见惯的丑陋现象,谁也看得到,很直接就化在阿Q身上了,形成了这么一个典型人物,跟马三立那个‘马大哈’的相声起点差不多。当然,他这一信手一拈也是大师风范,为一般俗辈所不及,可说是时代的巨眼那一刻长在他脸上,但我还是得说,这个阿Q是概念的产物。”

《野草》的文章与以《狂人日记》《阿Q正传》为代表的一个类型的写作是一脉相承的(当然,《孔乙己》《社戏》《祝福》《从百草园到三味书屋》等是不一样的)。《野草》中的文章,概念性渗透也有强弱之分。本人分篇讨论《野草》的一种新文学革命背景下的、特殊的历史语境中的现代性文学话语构成系统。在此之前必须指出的是,鲁迅文中的爱-恨-情-仇、光明-黑暗、美-丑、是-非式的“背反概念”,或者说是“背反观念”,抑或“背反逻辑”,就是他本能性的灵魂结构自身,这个灵魂结构凝聚着强大的生命能量,仿佛旋转着一种尼采式思想的永劫回环运动,而不属于有些新文学诗人、作家利用上述现代性“背反概念”搞“内容”、搞“意义”、讲道理的那种粗浅的写作。

但是,也必须指出,以鲁迅为源头、为代表的“背反概念”写作模式,为现代汉语文学浅薄、冰冷的那种二元观念生成模式埋下了“祸根”,使现代汉语文学形成了一种“利用语言”制造概念、观念的集体性审美思维结构和习性,这种集体性审美灵魂创作和批评机制的逐渐形成过程,无疑是对伟大的汉语文学传统背离、截断的过程。简言之,“背反概念”写作,是科学主义、逻各斯中心主义的逻辑思维结构的写作,是一种简单化的概念、观念判断的写作,而非诗—蕴自然生发的写作。窃以为,《野草》中多数篇章的“背反概念”写作思维对现代汉语文学的“影响”,无论如何批评和反省都不过分。至于鲁迅个人的文学天才和伟大人格,那是另外两个范畴的事情。