三下乡,是一场心灵的洗礼,

在这片广袤的土地,

我们,懂得了奉献的意义。

绽放青春最绚烂的花期,

岁月会铭记这美好时光,

让下乡的精神永远传递。

我们的青春,因下乡而精彩,

梦想的翅膀,在乡村翱翔万里。

7月9日至12日,文法学院暑期“三下乡”社会实践团队在普洱市澜沧县开展一系列暑期“三下乡”社会实践活动。

乡村振兴,生态先行

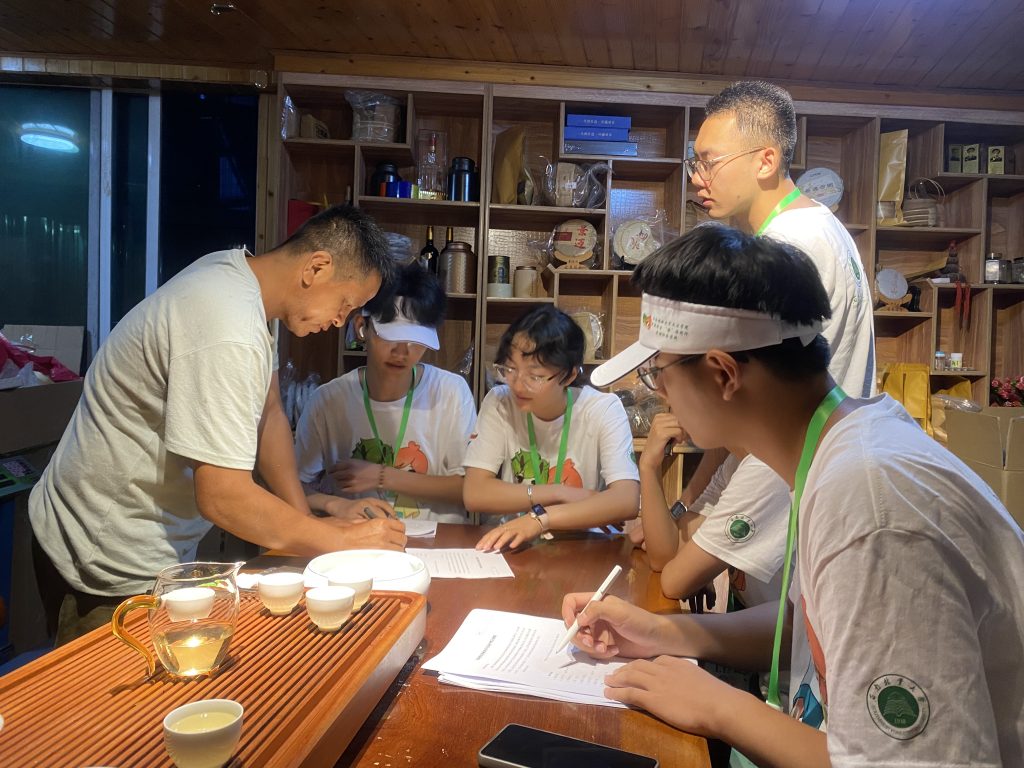

生态文明建设在乡村振兴发展中扮演着至关重要的角色,是乡村振兴的基础和保障。为更好地学习贯彻习近平生态文明思想,7月9日,实践团奔赴景迈山,通过开展入户调查,深入了解当地生态文明状况以及乡村经济发展态势。当地村民介绍道:“在种植茶叶时,我们高度重视生态种植之法,比如大幅减少化学农药与化肥的使用,积极采用绿色防控技术,全力保护茶园生态系统的平衡,维护生物的多样性。”“这里的每一户人家,皆是以茶为生。我们每年仅采摘一次春茶,所得收益便足以满足这一年的生活开销。”团队成员亲身感受到生态产业对于乡村经济的有力支撑,更深刻体会到生态文明建设在推动乡村振兴道路上的关键作用。

民族团结,开创美好

民族团结是社会稳定与发展的重要基石,为增进各民族之间的交往与联系,7月10日,团队成员对大寨、糯干寨、翁基寨共计一百余户进行走访,并借助一百二十份问卷,了解当地铸牢中华民族共同体意识情况。村民们热情友善,纷纷拿出自家藏茶招待团队成员,还讲述他们的民族故事。通过调研,小组成员得知:景迈山的各个村寨大多以傣族、布朗族、拉祜族、哈尼族为主。尽管民族各异,习俗有别,但“即便寨子里居住着不同的民族,大家依然相互尊重、彼此包容,而且还自发地对古茶树加以保护。在收获时节,更是齐心协力。”小组成员纷纷感言:在今后的学习和生活里,将积极推动各民族之间的交流与融合,为民族团结的伟大事业奉献自己的一份力量。

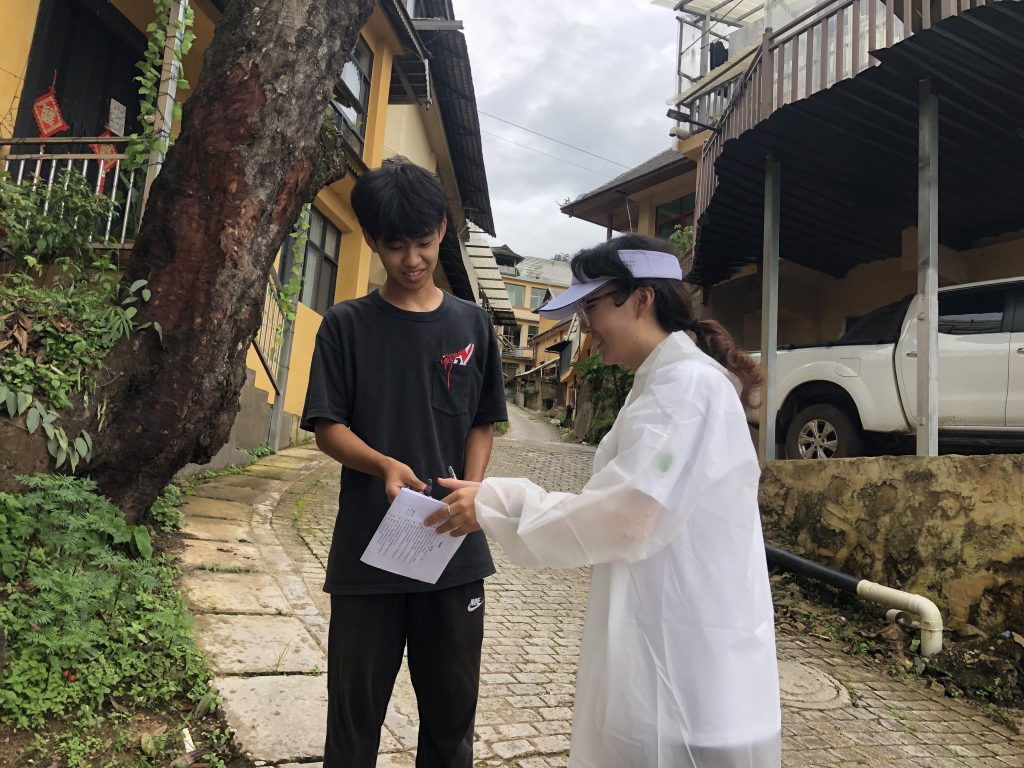

普法宣传,守护正义

7月11日,团队成员抵达酒井乡完小,对《中华人民共和国未成年人保护法》以及禁毒防艾的相关知识进行系统讲授,借助精心设计的互动游戏和生动形象的图文课件,有效增强了青少年的法律意识与自我保护能力。与此同时,实践团还前往勐根村。在这里,团队成员走访入户,深度融入村民的日常生活,运用喜闻乐见的语言,向村民普及诸如《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,涵盖财产安全、个人信息保护等重要内容。这种贴合生活实际的普法形式,受到村民的热烈欢迎,赢得了广泛赞誉。村民们表示,这让他们在家门口就能便捷地学习到实用的法律知识,自身的法律意识和法治观念更是得到了极大提升。

深入推普,助力万家

为进一步推动乡村语言文化建设,提升群众的普通话水平,7月12日,推普小队踏上了前往勐根茶场社区和酒房村民委员会的征程,开展推广普通话讲座。团队成员精心准备,结合当地少数民族地区特点,搜集整理村民们日常生活用语,提前印制培训材料,反复多次演练,力求把培训讲座做到贴合广大群众实际需求。推普成员发现:“部分年长村民的普通话水平相对较低,在沟通交流中存在一定障碍。”针对这一情况,志愿者耐心讲解,从最基础的拼音开始,逐步引导他们正确发音、规范用词。此外,推普小队还在酒井乡完小,面向小学生开展推普活动。课堂上,团队成员化身语言小精灵,采用充满趣味的绕口令练习、精彩的诗歌朗诵授课。起初,孩子们还略带羞涩,但在热情洋溢的大学生的引导下,他们逐渐放松了自己,勇敢地张开嘴巴,在欢声笑语中纠正了发音,一句句流畅的普通话从稚嫩的孩子们口中说出。

此次暑期“三下乡”社会实践活动让团队成员感受到了不同的民族风情,学会了如何将所学知识运用到实际中,坚定了乡村发展、社会进步持续发光发热的决心和信心。(来源:文法学院/图:陶迎, 李迎迎, 杨开泽, 邹建华/文:徐化香/审核:杨欣/初审:史桓恺, 张冉/复审:冷瑾/终审:柏顺文/责任编辑:张冉, 史桓恺)