良种育良林 创新筑根基

——西南林业大学特色林木种质改良团队

由许玉兰教授领衔的西南地区特色林木种质改良与资源综合利用团队,依托西南林业大学林学一级学科博士点,构建起“理论研究—技术突破—产业赋能”的良性生态循环,在种质资源精准评价、遗传改良及产业化应用领域开辟出一条特色鲜明的发展路径,为西南地区林木资源的高效开发与乡村振兴注入强劲动能。

一、科研攻坚:在守正创新中勇攀高峰

团队以科研实力筑牢发展根基,近三年来在国家级、省部级科研项目上屡获突破,新增国家自然科学基金项目6项、省部级项目19项,形成以基础研究为引领、应用开发为导向的立体化科研布局。学术成果丰硕,出版《云南松截干促萌及激素调控研究》等专著4部,获授权发明专利3项,在《Plant Physiology and Biochemistry》、《Food Chemistry》等国际知名期刊发表SCI二区以上论文30余篇,7名青年教师入选云南省“兴滇英才支持计划”,打造出老中青协同共进的科研“铁军”。在技术攻关的“无人区”,团队展现出卓越的创新能力:突破云南松育苗技术瓶颈,研发的“云南松组培苗繁殖方法”使云南松规模化无性繁殖成为现实;首创“磷含量尺度转换技术”,实现植物营养精准调控;筛选出具有自主知识产权的高效促生菌株,构建“有性创造+无性利用”的植物选育技术体系,为云南松等西南特色树种的良种选育提供了全链条技术支撑。这些成果不仅填补了行业技术空白,更奠定了团队在西南林木种质改良领域的领先地位。

二、育人育才:在产教融合中培育栋梁

团队构建“三位一体”育人体系,打造青年导师、研究生、产业专家协同创新的培养模式。在研究生培养中,聚焦“高原资源植物评价与利用”“特色经济林培育”两大方向,近几年培养博士5人、硕士70余人,研究生发表SCI论文30余篇,获国家奖学金5项、省级奖12项、主持项目9项,多数毕业生投身林业科研一线或深造攻读博士,成为兼具学术素养与产业视野的复合型人才。本科教育坚守“立德树人”初心,承担《林木育种学》《森林培育学》等多门核心课程,开设《林木种苗学》《科技论文写作》等特色课程,强化“课堂—实验室—林场”三位一体教学模式。近几年指导本科生参与科研项目30余项,多数毕业生扎根基层林业单位,在种质资源保护、经济林培育等岗位成长为技术骨干。团队深耕教育教学改革,获批“新农科背景下农耕文化融入课程思政”等8项省级教研课题,发表教研论文近10篇,形成“科研反哺教学、实践提升能力”的良性育人生态。

三、赋能乡村:在绿水青山间书写担当

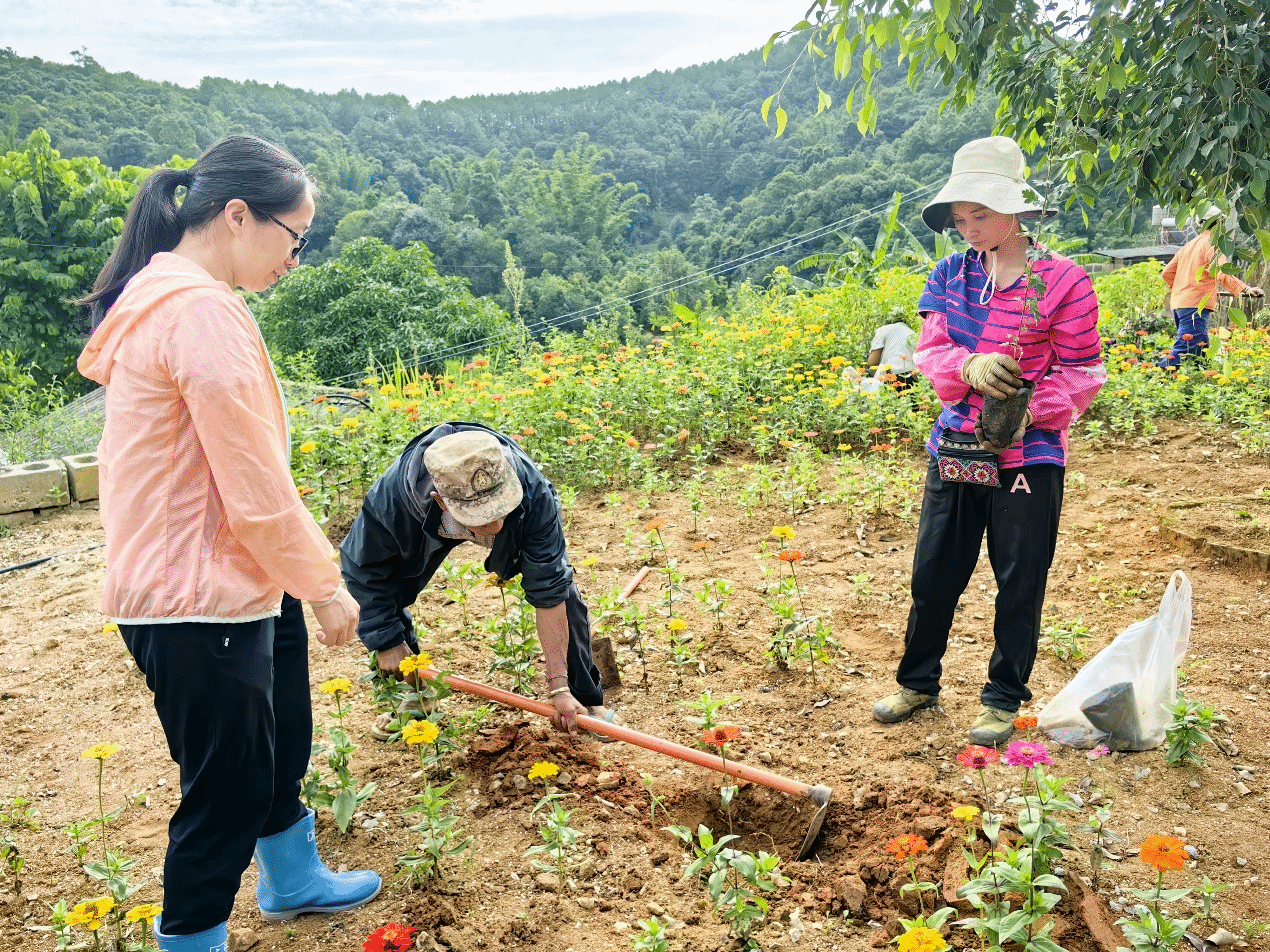

作为科技服务团队,牢记“把论文写在大地上”的使命,依托云南省“三区”人才计划和科技特派员项目,组建专家服务团深入澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县等边疆民族地区,开展“一对一”技术帮扶。针对当地澳洲坚果、滇黄精等特色品种退化、管理粗放等问题,建立“实验室—示范基地—农户”技术转化链条,开展现场培训,培养乡土人才200余名,推广良种并助力山区农民实现增收,真正实现“绿了山林、富了口袋”的生态经济双赢。这种“专家+乡土人才+合作社”的帮扶模式,不仅破解了边疆地区林业技术“最后一公里”难题,更构建起“技术落地有支撑、产业发展有后劲”的乡村振兴新路径,让科技成果在云岭大地结出富民硕果。

从实验室到山林地头,从人才培养到产业赋能,许玉兰教授团队始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,以良种为笔、以科技为墨,在西南林海中描绘出一幅产学研深度融合的壮美画卷。面向未来,团队将继续深耕林木种质改良前沿领域,为守护祖国西南生态屏障、推动林业高质量发展贡献更多智慧与力量。(来源:研究生院/文:柏顺文/初审:张冉/复审:冷瑾/终审:柏顺文)